作者: 昌盛堂中醫 張益安中醫師 (https://reurl.cc/Ln8VY7)

每年十一月初,當氣溫開始明顯轉涼,節氣也悄悄走到「立冬」。古人說:「立,建始也;冬,終也。」代表著一年時序進入收尾階段,天地陽氣潛藏、萬物閉藏,是自然界進入「養藏」的重要時刻。

一、立冬的象徵意義:閉藏養精的開始

《黃帝內經》說:「冬三月,此謂閉藏。」

這是調養人體陽氣、滋養腎氣的黃金時期。若秋天代表收斂,那麼冬天就是「藏」的極致 — 藏精養氣、靜養身心。

此時若仍勞心過度、夜睡晚起,就容易損傷腎陽與陽氣根本,導致手腳冰冷、疲倦嗜睡、免疫力下降等問題。

二、為什麼要在冬天前提前調整身體

人體的調整有其「慣性」與「節奏」。若等到真正寒流報到才想「補」,往往來不及。

立冬前的一至兩週,是預先「固護陽氣、調整作息」的最佳時機。

中醫講:「冬不藏精,春必病溫。」寒為陰邪,易傷陽氣。冬天的寒氣旺盛,會損耗人體維持生理機能運作的能量(即陽氣),降低人體的抵抗力,等到春天季節轉換之時就容易出現感冒、鼻過敏、氣喘等病症。

三、立冬前常見的不適:小心季節交替的訊號

在立冬前,雖然氣溫仍有起伏,但身體已經開始感受到「寒意漸增」的變化。這時,一些秋末冬初常見的不適可能浮現:

- 呼吸道敏感: 舊有的過敏或氣喘可能加劇,容易出現乾咳、鼻塞或清晨打噴嚏。

- 手腳冰冷: 這是陽氣開始向內收斂的徵兆,若本身氣血不足,手腳末梢的循環會更差。

- 疲倦與情緒低落: 日照時間縮短,加上身體在努力適應寒冷,有些人會感覺精神不濟、提不起勁,甚至有輕微的「季節性情緒失調」。

- 皮膚乾燥、搔癢: 雖然秋燥已緩解,但冬季的風寒也容易讓皮膚失去水分和油分,變得緊繃、乾癢。

這些都是身體提醒我們「該進補、該調整」的信號。

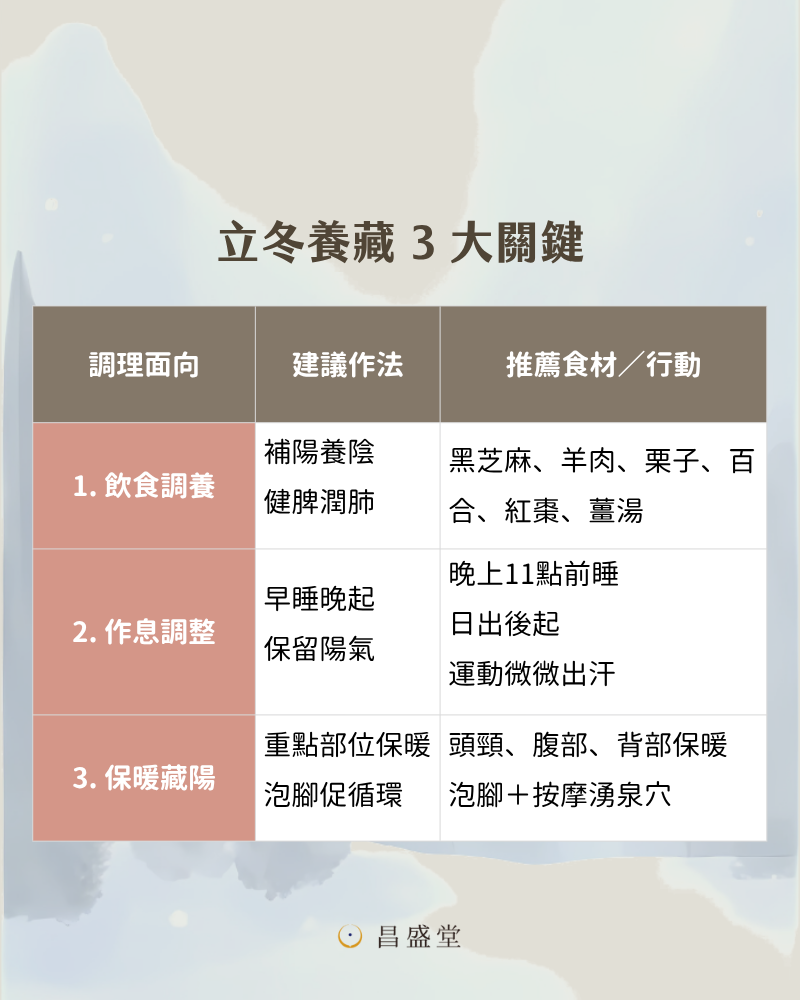

四、飲食調養:從溫潤中培藏陽氣

立冬後飲食宜少辛多甘、溫潤為主,避免過於燥熱或寒涼。

推薦食材與重點

- 溫補養腎: 推薦攝取如黑芝麻、核桃、枸杞、羊肉、栗子等。這些食材有助於固本培元,強壯腰膝。

- 潤肺益氣: 可以多吃百合、山藥、蓮子、銀耳、豬肺湯等,幫助滋養陰液,補益肺氣。

- 健脾護胃: 選擇南瓜、紅棗、薑湯、糯米粥,能夠溫中暖胃,幫助消化。

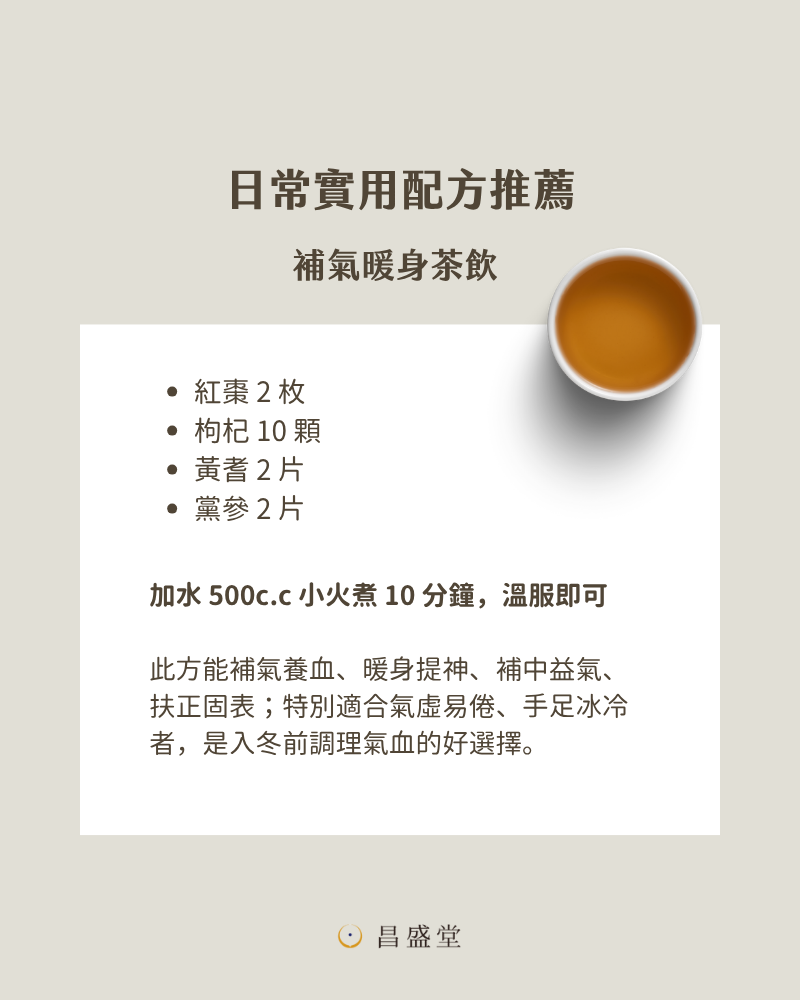

簡易補氣暖身茶飲

【補氣暖身茶】:

準備紅棗 2 枚、枸杞 10 顆、黃耆 2 片、黨參 2 片,加水 500c.c 小火煮 10 分鐘,溫服即可。此方能補氣養血、暖身提神,紅棗、黨參、黃耆皆能補中益氣、扶正固表,特別適合氣虛易倦、手足冰冷者,是入冬前調理氣血的好選擇。

*此茶飲屬日常保健用途,體質虛弱者可諮詢中醫師後再行加減用藥

五、作息與保暖習慣:提前建立「藏」的節奏

順應立冬前的養生主軸「藏」,我們的生活應做出以下調整:

- 作息:寧靜內斂,早睡晚起

- 開始練習早睡: 讓作息跟隨日照縮短的規律,盡量在晚上 11 點前就寢,以涵養人體陽氣。

- 減少劇烈運動: 運動的強度和時間都應適度縮減,以微微出汗為宜。過度流汗會耗損陽氣,與「冬藏」的原則相悖。

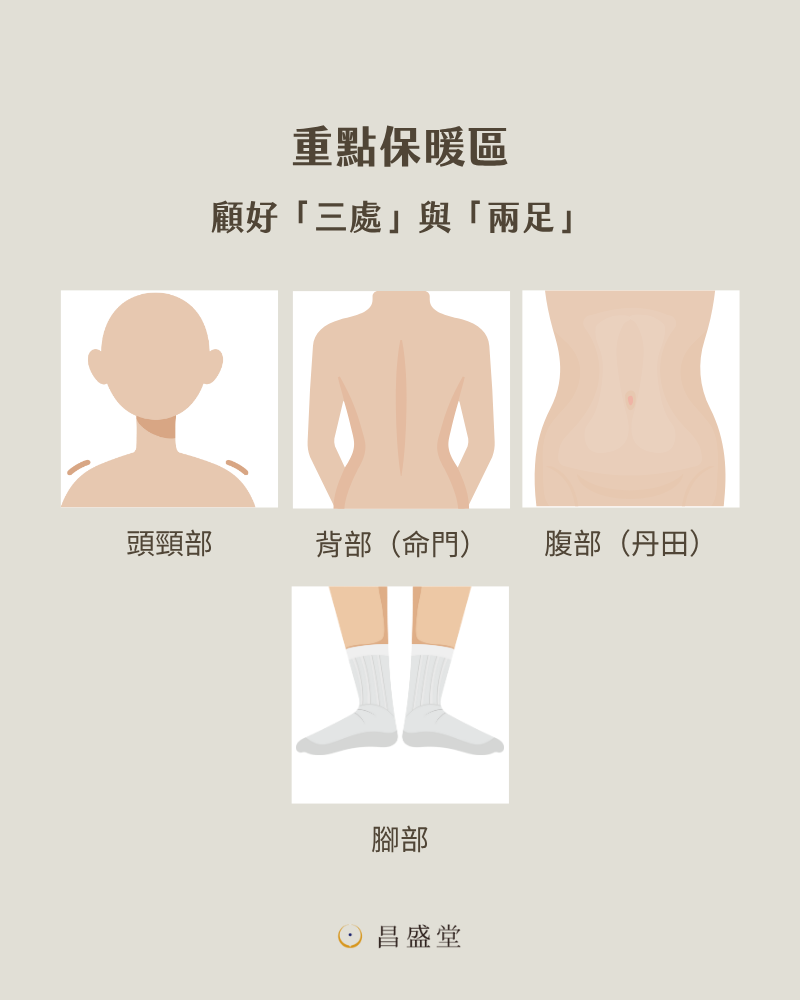

- 重點保暖區:顧好「三處」與「兩足」

保暖是冬季養生的第一要務,提前建立習慣才能避免寒邪入侵。

重點保暖三處:

- 頭頸部: 頭部是「諸陽之會」,寒氣容易從此處侵入。外出時,圍巾、帽子不可少,避免冷風直吹頸部與後腦。

- 背部(命門): 背部是陽氣匯集之處,建議睡前可以熱敷或輕揉腰部,或穿著背心保護。

- 腹部(丹田): 腹部是脾胃與生殖系統所在,保持溫暖能幫助消化與氣血循環。

養護關鍵兩足:

- 腳部: 腳底有許多重要經絡,素有「人體的第二心臟」之稱。請務必換上厚襪或保暖鞋,絕不讓雙腳直接踩在地板或受寒。

- 溫熱泡腳習慣

每天睡前半小時用溫熱水泡腳 15-20 分鐘,水溫以自己感覺舒適為準(約 40-45°C)。泡腳能幫助氣血下行,引熱歸元,是迎接冬季最簡單卻有效的養生法。

幫助迎接冬季的簡單小保養

- 按摩「湧泉穴」

湧泉穴位於腳底,是腎經的起始穴。睡前泡腳後,用拇指輕揉湧泉穴,能幫助引火下行、滋陰補腎,強化身體「藏精」的能力。

- 練習靜心與內觀

情緒的波動也會消耗體內的陽氣。立冬前,給自己留出時間練習靜坐、冥想或腹式呼吸,讓心神和緩下來,與大自然的「閉藏」同步,安靜地迎接冬季的到來。

提前為身體裝備好禦寒與儲備的能量,我們就能更從容、健康地度過寒冷的季節!

順應天時,才能健康過冬

立冬是「養藏」的開端,不只是補身體,更是調節生活步調的時刻。

順應節氣、提早準備,讓身體的陽氣在冬日裡得以安穩收藏。當你在寒風中依然氣色紅潤、精神飽滿時,那就是「立冬養生」最好的證明。