作者: 昌盛堂中醫診所 宋宛蓁中醫師(https://reurl.cc/8DrAeX)

處暑時節,約在每年國曆8月23日前後,暑氣將退、氣候漸涼之時,雖然已進入第二個秋天節氣,卻仍「爭秋奪暑」,早晚轉涼而白天未完全消退的暑熱讓天氣如同「秋老虎」,因此除了注意中暑,還得嚴防秋燥、秋乏。

入秋後,許多人陸續出現「秋乏」,整日昏昏沉沉的、提不起勁、身體沉重感、食慾差、大便黏、甚至出現暈眩、濕疹發作等,尤其是腸胃不好及代謝差的人症狀更加明顯,這是因為體內的暑濕久滯傷脾,脾陽不振造成脾虛濕盛的緣故;另外,秋氣主燥,燥邪容易耗氣傷陰,也容易加重秋乏的症狀產生!

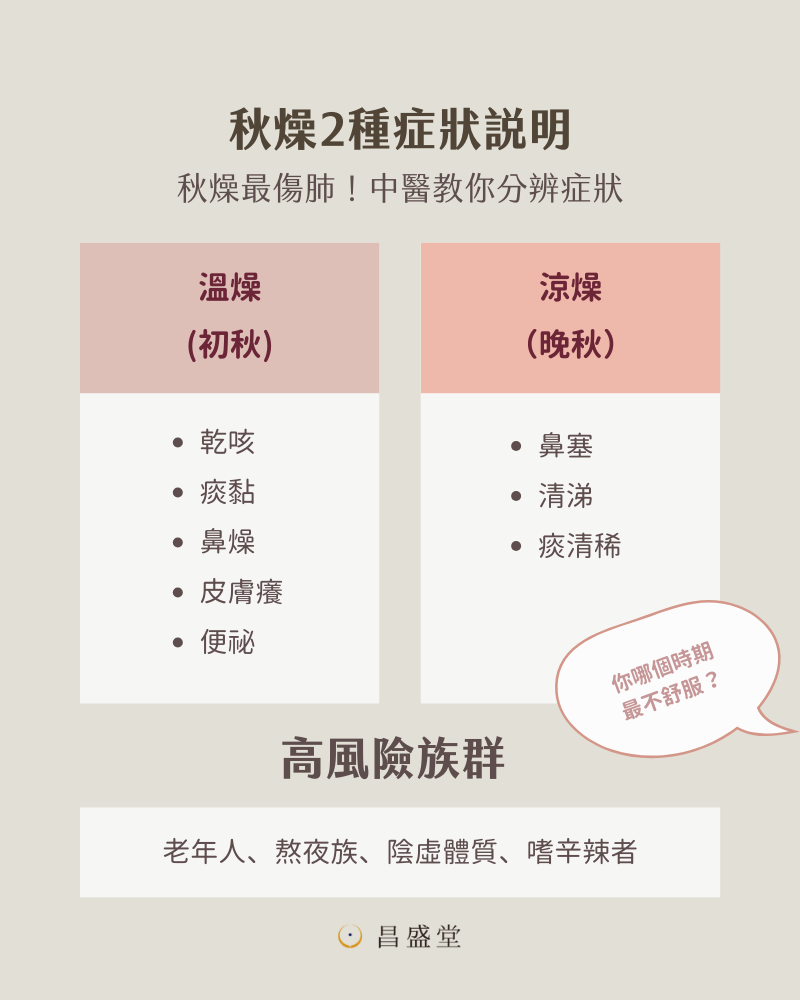

肺為身體最嬌嫩的器官,不耐寒熱、位置又最高,且肺開竅於鼻,邪氣易從鼻入,因而「秋燥」最容易傷肺。「秋燥」又分兩種,初秋為溫燥、晚秋為涼燥。處暑時節暑氣未消因而偏溫燥,容易乾咳、痰少黏稠、鼻腔燥熱感、流鼻血、口乾舌燥、心煩、便祕、皮膚乾癢等。尤以老年人、飲食不當(喜食辛辣)之人、喜歡熬夜、易上火(口破)陰虛體質之人尤為明顯。(補充:涼燥症狀不同處:較為怕冷、易鼻塞流清涕、痰初期較為清稀)

<節氣養生原則>

處暑時節氣候偏溫又偏燥,溫燥之邪容易傷津,因此養生之道應為「養陰潤燥」為主,但秋季養肺之餘應不忘健脾合胃!

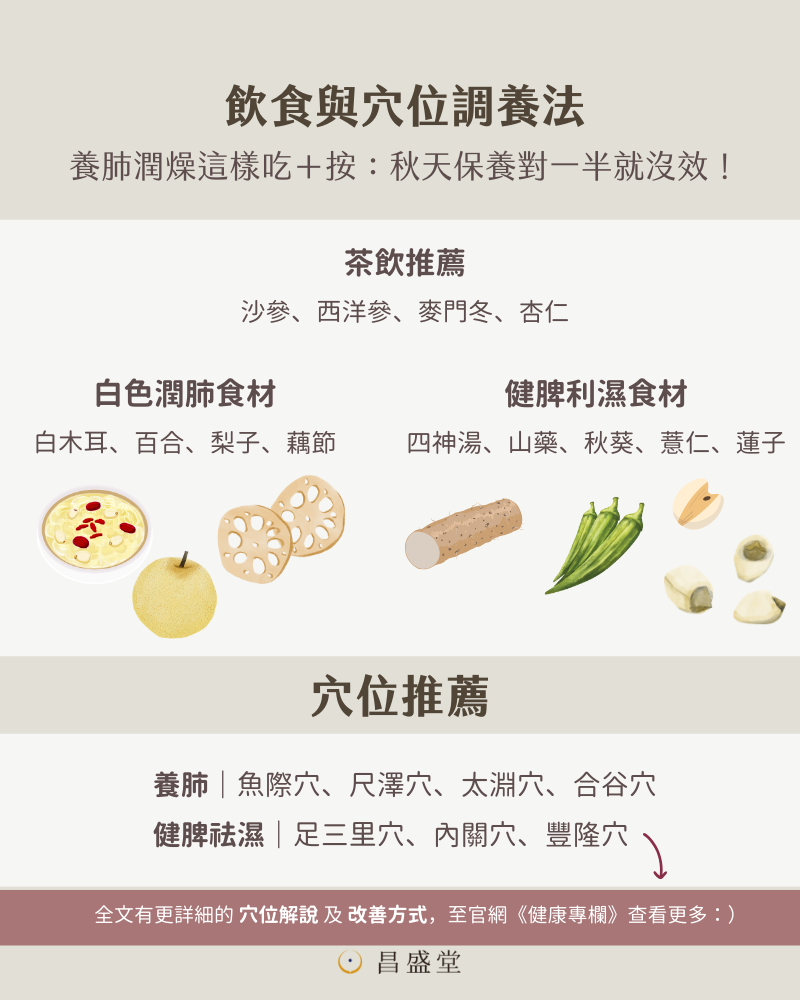

飲食上對應五行,養肺應當少食辛辣、多選擇「白色」食物,比如白木耳(銀耳)、百合、杏仁、貝母、水梨、藕節、荸薺等,滋陰潤肺緩解「秋燥」帶來的不適,其中白木耳更富含膳食纖維,適量攝取(每日建議攝取量不超過15克)有助於排便、緩解便秘,腸胃較差的人則要注意不要食用過多容易脹氣。

<推薦茶飲部分>

沙參、麥門冬、西洋参、杏仁都是不錯的選擇,養陰生津又補氣!

<穴道按摩部分>

可選擇魚際穴、尺澤穴、太淵穴等肺經上的穴位,搭配相表裡的大腸經-合谷穴來養肺止咳。

另外,脾胃較弱,屬於脾虛濕盛,容易「秋乏」者,食補部分不妨吃些粥品以養胃或喝四神湯,食材部分則可選擇加入蓮子、山藥、薏仁、秋葵等健脾利濕。穴道按摩部分:可選擇內關穴、足三里穴、豐隆穴、合谷穴等幫助強健脾胃以加強水濕代謝!

除了食補、茶飲、穴道按摩,想要改善秋燥、秋乏,規律生活、順應節氣早睡早起勢在必行!且最好是在晚上11點前,膽經(11~1am)循行時就已經睡覺休息。並注意多補充水分(常溫水而非冰水),一方面可以緩解體內的燥熱不適,一方面可以避免中暑。

最後在此提醒,入秋後不要覺得自己口乾舌燥就一定是「上火」,而自行喝許多退火的青草茶或冰品,越喝反而腸胃越不適,建議詢問中醫師了解自己的體質後再做食補,才能正確有效的做到秋季養生喔!